DIGCODEの振り返り

- boardgames Lotus

- 2025年8月16日

- 読了時間: 4分

みなさんこんにちは!

Lotus boardgamesです。

BGAでDigit Codeがリリースされたようですが、遊んでいただけましたか?

リリースされたばかりなので、不具合があるかもしれませんが

楽しんでいただけると幸いです。

今回は、Digit Code(DIGCODE)を少し振り返っていきたいと思います。

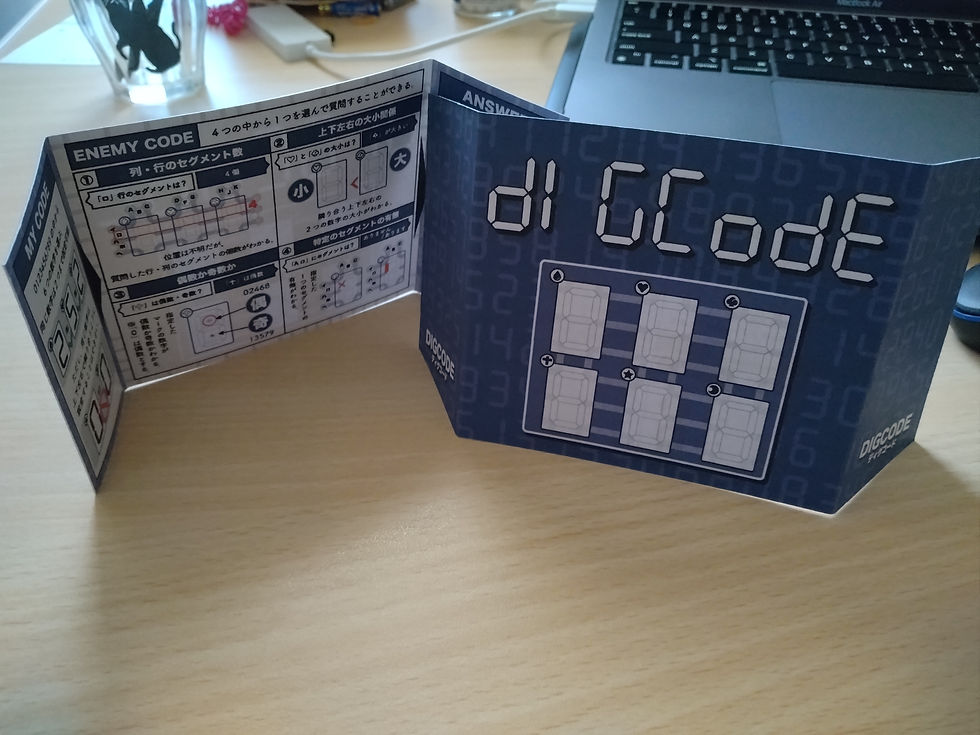

DIGCODEは、2024年の秋に開催されたゲームマーケット2024秋で初めてお披露目されましたが、

過去の写真フォルダを遡ってみると2024年4月には構想があったようです。

そもそも2024年4月以前も

元来からデジタル数字を使ったゲームは作れないかなあと考えていました。

2と5や6と9は上下入れ替えることで、別の数字になるし、

デジタル時計形式で何かしらのゲームになるかもしれないと思っていましたが、

そういったアイデアは浮かんでは奥底に沈んでいきました。

しかし、そういったアイデアはふと現れてくるものです。

デジタル数字が並んだものを見て、その点灯しているセグメントを頼りに数字を当てるゲームを思いつきました。

セグメント:デジタル数字を表す時に使う棒みたいなやつ。

数字を当てる論理パズルゲームではあるんだけれども、 数字そのものの大きさメインで突き止めるのでは無く、

デジタル数字の構造をメインに相手の数字を突き止めていくような ゲームのシステムは面白いかもしれないと思っていました。

早速モックを作成していきます。

数字の並びを横に3個*3個で並べてみたり 2個*縦に3個に並べてみたりしました。

しかし、それらの並びだと縦と横で見た時の情報の偏りが大きいかったり、当てなければいけない数字の数も多いかもしれないと思いました。

そこで横に3個*縦に2個の並びだと質問をしたときに同じような情報が出たり、当てる数字の数もちょうど良いかもしれないと思い、すんなりとこういった配置になりました。

相手の数字を絞っていく質問の種類も

・列行のセグメントの数

・特定のセグメントの有無

・隣り合う上下の大小関係 はゲーム序盤からあったと思います。

そこからの紆余曲折があって、

質問できる種類に

・数字の偶数奇数

・上下「左右」で隣り合う大小関係が聞けるようになりました。

また、数字を設定するときのルールも

・隣り合うところには同じ数字は書けない。

・同じ数字は2個まで設定できる が同時期にルール化されたようです。

また、当初の私は、

質問の「特定のセグメントの有無」が強いと感じていたようで

4回までしかできないと回数制限を設けていたようですが、

次第にそのルールもそれも撤廃されました。

また、

いつからかのタイミングで

ゲームの最初は、

「4種類の質問を1個ずつ行ってから交互に好きな質問を行う」流れになりました。

それはなぜかというと、

ボードゲームを嗜むカフェの店主とテストプレイをしていた時、

このゲームは、序盤はあまりゲームが進まないけど、

中盤から終盤にかけてこれまでに質問した内容が組み合わさり加速度的に相手の数字が絞られてくる。

その序盤が少し長く感じるかもしれないと思ったのです。

それを少しでも解消するべく、そのようなルールを設けました。

そのルールを設けることで併せて、

4種類の質問をしてもらうことで、自ずとプレイヤーにとってのチュートリアルになることもあり、一石二鳥になると思いました。

大枠のルールも固まったので、

あとはプレイシートのデザインを固めるだけです。

こうしてDIGCODEが完成し、Playteさまに見つけてもらい、

今こうして世界中の方にDIGIT CODEを遊んでもらえるようになったのです。

人生何が起こるのかわかりませんね。

記憶を辿りながらこのように書き起こしたので、若干相違はあるかもしれませんが

どのように誕生したのか振り返ってみました。

ぜひDIGIT CODE(DIGCODE)を楽しんでいただけると幸いです。

コメント